Перейти к:

Дезинфекция как ключевой элемент профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных

https://doi.org/10.47470/dez004

EDN: QQMFDV

Аннотация

Статья посвящена мероприятиям, направленным на обеспечение санитарного благополучия и профилактику болезней, вызываемых микроорганизмами I–IV групп устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам. По назначению дезинфекция делится на профилактическую и вынужденную.

Профилактическая дезинфекция препятствует заносу инфекционных агентов и накоплению условно-патогенной микрофлоры в животноводческих помещениях и на других объектах, благополучных по инфекционным болезням животных (млекопитающих и птиц). Вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) проводят на объектах с неблагополучным инфекционным фоном, её цель — локализация первичного очага инфекции, предотвращение распространения болезни внутри хозяйства и за его пределами.

Вынужденную текущую дезинфекцию выполняют периодически в течение всего времени оздоровления предприятия, хозяйства для снижения уровня контаминации объектов внешней среды патогенными микроорганизмами, предотвращения заражения животных внутри предприятия (хозяйства, фермы) и распространения болезни. Периодичность вынужденной текущей дезинфекции и перечень объектов устанавливают с учётом эпизоотической ситуации, вызванной конкретной болезнью, технологий производства на предприятии, природно-климатических условий и других особенностей неблагополучного пункта или зоны его расположения, а также требований действующих нормативных документов по борьбе с той или иной болезнью.

Заключительную дезинфекцию проводят после того, как прекратилось выявление больных животных, выполнены мероприятия, гарантирующие ликвидацию источника болезни, при достижении «выздоровления» предприятия, хозяйства, непосредственно перед снятием карантина.

Цель заключительной дезинфекции — полное уничтожение возбудителей инфекционных болезней на всех объектах внешней среды, которые могут стать фактором передачи инфекционного агента животным или человеку и возобновления болезни. Проводят заключительную дезинфекцию по плану, утверждённому главным ветеринарным врачом района, а при особо опасных болезнях (зооантропонозах) после согласования с органами здравоохранения.

Заключение. Обеспечение этапов, предшествующих дезинфекции, проведение её с соблюдением всех мер предосторожности и режимов обработки, контроль качества, в том числе и бактериологический, как эффективные меры профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных помогут повысить продуктивность животноводства и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие.

Вклад авторов:

Попов Н.И. — написание текста, редактирование;

Щербакова Г.Ш. — написание текста, редактирование.

Все соавторы — утверждение окончательного варианта статьи и ответственность за целостность всех всех её частей.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.

Поступила 07.07.2025 / Принята к печати: 20.08.2025 / Опубликована: 10.09.2025

Ключевые слова

Для цитирования:

Попов Н.И., Щербакова Г.Ш. Дезинфекция как ключевой элемент профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных. Дезинфектология. 2025;1(1):15-25. https://doi.org/10.47470/dez004. EDN: QQMFDV

For citation:

Popov N.I., Shcherbakova G.Sh. Disinfection as a Key Element in the Prevention and Elimination of Infectious Diseases of Animals. Disinfectology. 2025;1(1):15-25. (In Russ.) https://doi.org/10.47470/dez004. EDN: QQMFDV

Заболеваемость сельскохозяйственных животных инфекционными болезнями остаётся серьёзной проблемой1, поскольку приносит значительный экономический ущерб государству [1, 2]. В последние десятилетия значительно расширилось производство сельскохозяйственной продукции, что повлекло за собой активизацию инфекционных болезней, в том числе зоонозных, у животных [3–7]. Стало больше вспышек высококонтагиозных болезней животных, таких как африканская чума свиней, ящур (типы О и Азия-1), высокопатогенный грипп птиц. Это отразилось и на заболеваемости людей инфекционными болезнями, передающимися от животных [4, 5, 8, 9].

Непростая эпидемиологическая ситуация в России и зарубежных странах требует активных действий, предупреждающих распространение инфекционных и паразитарных болезней и обеспечивающих санитарно-эпидемиологическую безопасность. Системные меры профилактики болезней, вызываемых микроорганизмами I–IV групп устойчивости к дезинфицирующим средствам, на объектах ветеринарного контроля направлены в том числе на обеспечение качества продукции животноводства и повышение продуктивности сельскохозяйственных животных [10–12]. К таким мерам относятся контроль качества кормов, пищевого сырья и продуктов их переработки; внедрение дезинфицирующих препаратов с широким спектром антимикробной активности [13, 14]; предотвращение заноса возбудителей болезней2 и их дальнейшего распространения на объектах ветеринарного надзора и за их пределами. В комплексе мероприятий, обеспечивающих ветеринарно-санитарное благополучие, существенная роль отводится дезинфекции [15, 16].

Под дезинфекцией понимают уничтожение или удаление с объектов внешней среды патогенных и условно-патогенных микроорганизмов путём разрыва эпизоотической цепи, воздействия на важнейшее звено — фактор передачи возбудителя болезни от источника инфекции к восприимчивому организму [17].

Эффективность дезинфекции во многом зависит обеспечения ветеринарной практики активными, экологически безопасными, доступными по цене бактерицидными средствами [18–21].

Полный комплекс дезинфекционных мероприятий необходимо планировать ещё на стадии проектирования объекта животноводства с учётом следующих требований:

обеспечение всех объектов холодной и (или) горячей водой для гидроочистки и приготовления растворов дезинфицирующих средств;

наличие помещений или площадок для мойки и дезинфекции оборудования и транспортных средств, используемых в животноводстве, мест для дезинфекции тары, спецодежды и инвентаря, склада для хранения моющих и дезинфицирующих средств;

блокировка помещений санпропускника, исключающая пересечение грязной и чистой зон;

комплектование объекта моечной и дезинфекционной техникой с учётом объёма работ и расположения точек дезинфекции;

гидроизоляция электроприборов для предупреждения травматизма при проведении дезинфекции и защиты электрооборудования от воды и дезинфицирующих растворов.

Дезинфекцию включают в план противоэпизоотических мероприятий для каждого предприятия, хозяйства, района, области, края, республики При этом учитывают: сроки проведения дезинфекции; методы и режимы обработки производственных и вспомогательных помещений, транспортных средств, спецодежды, обуви и других объектов; потребность в дезинфицирующих средствах, моечно-дезинфекционной технике и кадрах согласно объёму работ, расположению объектов, технологии производства; резерв дезинфицирующих средств (не менее 10–15% от годовой потребности; эпизоотическую ситуацию в регионе и другие особенности хозяйств. Ответственность за материальное обеспечение дезинфекции возлагают на руководителя хозяйства, за своевременность и полноту её проведения — на главного (или старшего) ветеринарного врача предприятия (хозяйства). В районе (области, крае, республике) за обеспечение и проведение работ ответственность несёт главный государственный ветеринарный врач (инспектор) района, области, края, республики.

Для дезинфекции на объектах ветеринарного надзора используют средства, которые имеют инструкции по применению, утверждённые и согласованные уполномоченными учреждениями. Ветеринарные специалисты должны руководствоваться Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора № 13–5–02/0522, утверждёнными департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ 15.07.2002 [15, 22].

Объекты ветеринарной дезинфекции

К объектам ветеринарной дезинфекции относятся:

- животноводческие, птицеводческие, звероводческие, рыбные и другие хозяйства, занимающиеся получением продуктов питания для населения, а также все складские, бытовые и прочие сооружения с местами постоянного или временного пребывания животных (зоопарки, цирки, виварии, выставки, питомники, ветеринарные клиники, лечебницы и др.);

- предприятия по убою животных, сбору, хранению или переработке продукции и сырья животного происхождения; транспортные средства, используемые для перевозки животных, кормов, продуктов и сырья животного происхождения;

- инвентарь и предметы ухода за животными, одежда и обувь обслуживающего персонала и работников предприятий перерабатывающей промышленности;

- навоз, помёт, сточные воды животноводческих ферм и предприятий перерабатывающей промышленности;

- территории пасек, ульи, соты, пчеловодный инвентарь и оборудование, зимовники, сотохранилища, пчеловодные домики, воскосырьё;

- скотомогильники и места захоронения, падежа или вынужденного убоя;

- корма, подстилка, вода для поения животных;

- другие материалы — потенциальные факторы передачи инфекции, с которыми прямо или косвенно контактируют животные и обслуживающий персонал.

Виды ветеринарной дезинфекции

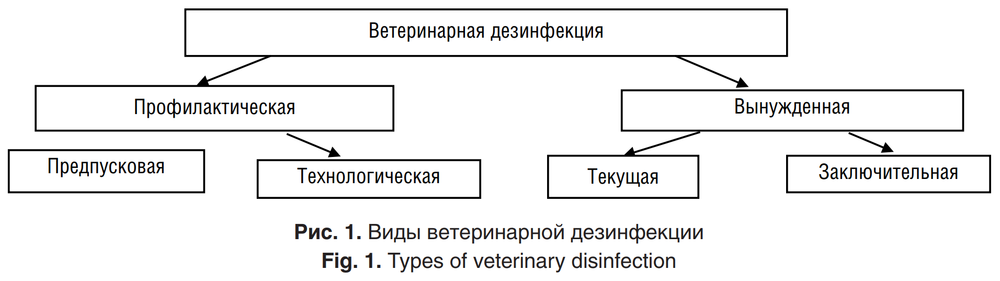

По назначению дезинфекцию подразделяют на профилактическую (предпусковую и технологическую) и вынужденную (рис. 1). Предпусковую дезинфекцию проводят на объектах (в том числе новых) перед запуском животных (млекопитающих и птиц). Технологическую дезинфекцию проводят два раза в год в хозяйствах и на предприятиях, благополучных по инфекционным болезням животных, для предотвращения заноса возбудителей инфекционных болезней и накопления условно-патогенной микрофлоры в животноводческих помещениях и на других объектах.

В птицеводческих хозяйствах при клеточном и безвыгульном содержании профилактическую (технологическую) дезинфекцию проводят каждый раз после удаления старой и перед посадкой новой партии птицы, а в птичниках с выгульным содержанием — два раза в год (весной и осенью), при содержании на глубокой подстилке — при каждой замене подстилки. Инкубаторий обеззараживают перед началом и по окончании инкубации яиц.

Профилактическую дезинфекцию проводят также после массовых противоэпизоотических мероприятий (туберкулинизация, вакцинация, взятие крови и др.) и в местах временного массового скопления животных (выставки, ярмарки, базары и др.). Также её проводят на предприятиях по заготовке, хранению и переработке животного сырья не менее двух раз — перед началом и после окончания переработки, на скотобойных предприятиях — до и после загрузки холодильников.

В крупных хозяйствах промышленного типа кратность проведения профилактической технологической дезинфекции отдельных объектов и секторов в процессе эксплуатации определяется технологическим циклом их использования. Планирование и выполнение санитарных работ по очистке, дезинфекции и дезинсекции в таких хозяйствах строго обязательны, так как от этого зависит успех производства.

Для дезинфекции обуви на всех объектах у входа в производственные здания устанавливают по ширине проёма ванночку длиной 1,5 м и заполняют её дезинфицирующим раствором на глубину 10 см.

Внутри здания у входа в каждую изолированную секцию (бокс) устанавливают дезковрики, заполненные опилками и обильно пропитанные дезинфицирующим раствором.

Вынужденную дезинфекцию (текущую и заключительную) проводят в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных, для локализации первичного очага и предотвращения распространения инфекции внутри хозяйства и за его пределами.

Вынужденную текущую дезинфекцию выполняют периодически в течение всего времени оздоровления предприятия или хозяйства. Цель такой дезинфекции — уменьшение контаминации объектов внешней среды патогенными микроорганизмами, снижение опасности заражения животных внутри предприятия (хозяйства, фермы) и предотвращение распространения болезни. Периодичность проведения и перечень объектов устанавливают согласно требованиям действующих нормативных документов с учётом эпизоотической ситуации, технологии производства, природно-климатических условий и других особенностей неблагополучного пункта или зоны его расположения. Больных или подозрительных на заболевание животных сразу изолируют. Помещения, внутреннее оборудование, инвентарь, выделения, навоз, остатки корма и другие объекты, предметы и материалы, c которыми контактировали больные животные, увлажняют дезинфицирующим раствором с последующей механической очисткой и обработкой тем средством, которое рекомендовано при выявленной болезни. Если нет возможности провести очистку и дезинфекцию в день выявления болезни, то после увлажнения заражённых поверхностей и материалов дезинфицирующим раствором ограничивают доступ к объекту, устанавливают дезванночки для обеззараживания обуви, проводят дератизацию и дезинсекцию до очистки и дезинфекции. В помещениях для содержания животных, больных и подозрительных на заболевание особо опасными болезнями, не реже двух раз в день проводят влажную уборку станков, кормушек, поилок и один раз в день (после утренней уборки) — дезинфекцию проходов, коридоров, тамбуров. Подстилку, навоз и остатки корма, собранные при уборке этих помещений, отправляют на утилизацию в порядке, предусмотренном инструкцией по борьбе с данной болезнью. При поточно-цеховой системе содержания животных индивидуальные станки, в которых находились больные животные, обеззараживают после каждого случая выявления болезни и изоляции (падежа, аборта), а всё помещение или его изолированную часть — после полного освобождения. Индивидуальные станки или изолированные боксы в родильных отделениях, профилакториях, телятниках дезинфицируют по мере их освобождения, а также после каждого отёла, аборта, выбраковки или падежа животных.

При наличии послеродовых болезней очистку и дезинфекцию загрязненных выделениями участков помещений проводят не реже двух-трёх раз в день. Место, загрязнённое выделениями животных, посыпают опилками или торфом, смешанными в соотношении 1 : 10 с известью-пушонкой или хлорной известью, собирают загрязнения в водонепроницаемую тару и отправляют на уничтожение или утилизацию. Затем место орошают дезраствором.

В каждом изолированном помещении или секции устанавливают ёмкости с дезраствором для обеззараживания уборочного инвентаря и предметов ухода за животными, металлические бочки с крышками для сбора последов, мертворождённых плодов и трупов мелких животных, влагонепроницаемую тару для сбора и отправки на обеззараживание спецодежды, полотенец, мешкотары и др.

B помещениях, где содержатся больные или подозрительные на заболевание опасными инфекционными болезнями животные, должны быть запасные комплекты спецодежды для обслуживающего персонала и ветеринарных специалистов, бачки, ванночки или иные ёмкости с дезраствором и щётки (ерши) для очистки и обработки перчаток, фартуков, обуви. При значительном распространении болезни внутри хозяйства проводят ежедневную очистку или влажную уборку помещений и другие мероприятия, направленные на предупреждение накопления возбудителя на объектах внешней среды и его рассеивания за пределы очага инфекции. Дезинфицируют помещения по мере освобождения от животных в технологические разрывы или после ликвидации болезни.

В хозяйствах и на фермах, неблагополучных по туберкулёзу и бруцеллёзу, оздоравливаемых путём систематических исследований, обеззараживают станки, в которых находились больные животные, после освобождения, а все помещения дезинфицируют после выгона животных на пастбище (весной), перед переходом на стойловое содержание (осенью) и постановкой на контроль.

Заключительную дезинфекцию проводят в оздоровлённом хозяйстве (на ферме) непосредственно перед снятием карантина (ограничения) после прекращения обнаружения больных животных и выполнения мероприятий, гарантирующих ликвидацию источника болезни.

Целью заключительной дезинфекции является полное уничтожение возбудителей инфекционных болезней на всех объектах внешней среды, способных быть фактором передачи. Проводят её по плану, утверждённому главным ветеринарным врачом района, а при особо опасных антропозоонозах — после согласования с органами здравоохранения.

B плане заключительной дезинфекции предусматривают обеззараживание всех животноводческих, бытовых и вспомогательных помещений (внутри и снаружи), расположенных на территории эпизоотического очага, а также прилегающей к ним территории (выгульные площадки, дороги и др.), дезинфекцию транспортных средств, используемых для перевозки скота, кормов, продуктов убоя и сырья животного происхождения, навоза, а также инвентаря, спецодежды и других объектов, с которыми прямо или косвенно контактировали больные животные или обслуживающий персонал.

В зависимости от особенностей возбудителя, его устойчивости во внешней среде, степени опасности болезни для животных и человека, системы содержания скота (птицы) и с учётом требований нормативных документов в плане проведения заключительной дезинфекции указывают перечень объектов, очерёдность и сроки их очистки, ремонта (при необходимости) и дезинфекции, средства и режимы обеззараживания, техническое и материальное обеспечение, ответственных исполнителей по каждому пункту плана, методы контроля эффективности работ. Перед дезинфекцией проводят мероприятия по истреблению грызунов и насекомых, обитающих в животноводческих помещениях, навозохранилищах и на территории объекта. Освобождают их от диких птиц, бродячих собак и кошек. Выполнение этих работ особенно важно при инфекционных болезнях, фактором распространения или переносчиками которых могут быть собаки, кошки, дикие птицы, мышевидные грызуны и насекомые. При остро протекающих инфекционных болезнях животных невыясненной этиологии или возникновении единичных очагов особо опасных болезней в благополучной зоне дератизацию проводят не только в эпизоотическом очаге, но и на прилегающей к нему территории или во всем неблагополучном пункте независимо от форм собственности и профиля деятельности имеющихся там предприятий и организаций.

Территория фермы и выгульные площадки перед проведением заключительной дезинфекции должны быть очищены от навоза, навозной жижи, мусора, травянистой растительности и кустарников, посторонних материалов. Собранный сухой навоз, мусор и другие сгораемые материалы сжигают на месте. Несгораемые материалы после их предварительного увлажнения дезинфицирующим раствором вывозят с соблюдением мер предосторожности на площадки для обеззараживания или закапывают в специально отведённых местах. Захоронение навоза, мусора и других материалов на территории фермы не допускается. Собранный при ремонте мусор, не пригодный для использования древесный материал, а при споровых инфекциях любой горючий материал сжигают. Если при выполнении заключительных мероприятий требуется ремонт животноводческих и других помещений (замена пришедших в негодность полов, перегородок, потолков и др.), его проводят после предварительной дезинфекции объекта. Это особенно важно при зооантропонозах и аэрогенных инфекциях.

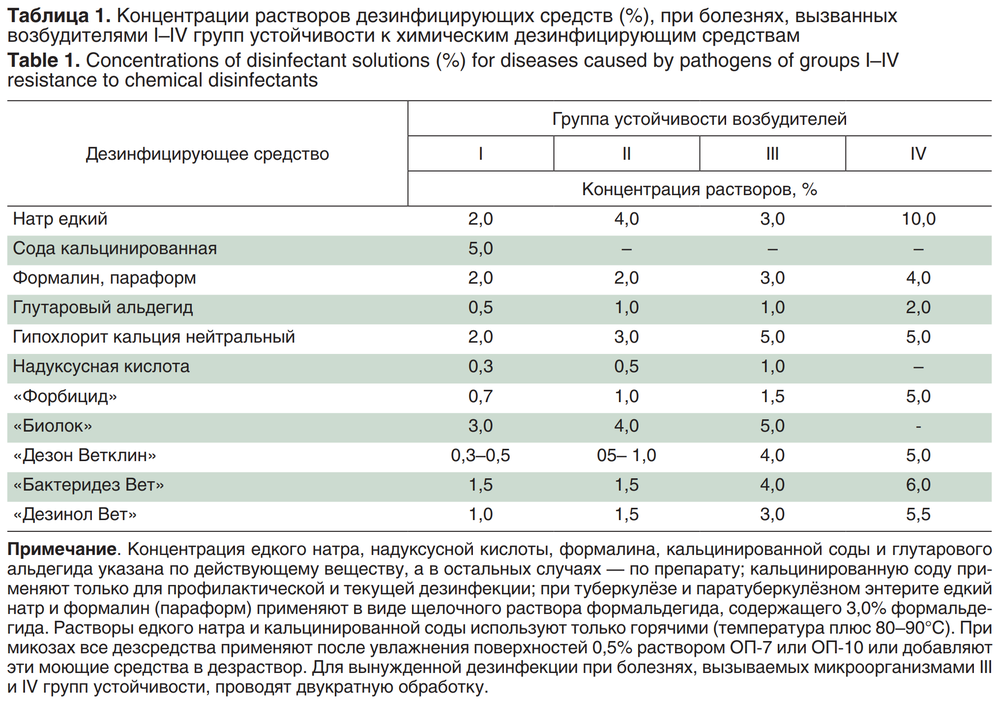

При бактериальных и вирусных инфекциях пригодные для повторного применения строительные материалы обеззараживают методом погружения в дезинфицирующий раствор на 24–48 ч с последующей очисткой и высушиванием на солнце или методом длительного выдерживания в дезрастворе в течение времени, превышающего сроки выживания возбудителя болезни во внешней среде. Для уменьшения опасности рассеивания возбудителя болезни с пылью, сточными водами и предотвращения заражения людей очистку животноводческих помещений, в которых содержались больные животные, прилегающих к ним выгульных площадок, кормохранилищ и других объектов на территории эпизоотического очага проводят после предварительного увлажнения поверхностей дезинфицирующим раствором или водой в зависимости от степени опасности болезни. Концентрацию растворов дезинфицирующих средств определяют исходя из целей и принадлежности возбудителя к определённой группе устойчивости (табл. 1). При отдельных болезнях в практической работе концентрации и режимы могут отличаться от приведённых в наставлениях по применению препаратов.

B связи с санкционной политикой ряда стран в России сократился ассортимент дезинфицирующих средств иностранного производства, а имеющиеся значительно подорожали. Это стимулировало разработку и выпуск высокоэффективных и доступных отечественных дезсредств, рекомендованных для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора («Форбицид», «Биолок», «Дезинол Вет», «Бактеридез Вет» и др.). При их использовании следует руководствоваться инструкциями производителей.

Для профилактической дезинфекции используют препараты в концентрации, указанной для возбудителей I группы устойчивости. По режимам для возбудителей IV группы устойчивости проводят дезинфекцию при инфекционных болезнях, вызванных спорообразующими микроорганизмами и при остро протекающих болезнях невыясненной этиологии. Для вынужденной дезинфекции при особо опасных болезнях бактериальной, вирусной и иной этиологии, а также при болезнях невыясненной этиологии дезинфицирующий раствор наносят двукратно с интервалом 1 ч после предыдущей обработки, экспозиция 12–24 ч.

Распределение микроорганизмов по группам устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам

По устойчивости к дезинфицирующим средствам и с учётом степени опасности болезни и защищенности микроорганизмов биологическими субстратами возбудители основных инфекционных болезней животных делятся на четыре группы3.

К группе малоустойчивых микроорганизмов (I группа), относят возбудители лейкоза, бруцеллеза, лептоспироза, болезни Ауески, пастерелеза, сальмонеллеза и др. (25 наименований).

Устойчивые микроорганизмы (II группа) — возбудители ящура, оспы, туляремии, бешенства, чумы, аспергиллеза и др. (до 50 наименований).

Высокоустойчивые (III группа) — возбудители туберкулёза животных, паратуберкулёзного энтерита.

Особо устойчивые (IV группа) — возбудители сибирской язвы, анаэробной дизентерии ягнят, анаэробной энтеротоксемии поросят, брадзота, кокцидиоза, злокачественного отёка, инфекционной энтеротоксемии овец, эмфизематозного карбункула и др.

Методы дезинфекции

Наиболее часто применяют влажную дезинфекцию путём мелкокапельного орошения поверхностей. При одновременном обеззараживании поверхностей и воздуха применяется аэрозольный метод дезинфекции. Для профилактической и вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции аэрозольным методом применяют 37,0% раствор формальдегида (формалин) или 25,0% (по действующему веществу) глутаровый альдегид. Перед проведением дезинфекции помещения тщательно герметизируют, закрыв все двери и окна. Вентиляционные люки и выходные люки навозоудаления заклеивают целлофаном или плотной бумагой. Температура воздуха должна быть не ниже плюс 12°С, а относительная влажность — не ниже 60% (при снижении данного показателя необходимо распылить воду из расчёта 10 мл/м3).

При дезинфекции бактерицидными пенами увеличивается продолжительность контакта дезсредства с обрабатываемыми поверхностями, что особенно важно для рельефных (рифлёных, сетчатых, решетчатых), а также потолочных и вертикальных поверхностей. Бактерицидные пены — препаративные формы дезинфектантов (хлорамин Б, глутаровый альдегид, перекись водорода), получаемые с помощью пенообразователя (ТЭАС К, САМПО, ПО-3А) из рабочего раствора дезсредства и поверхностно-активного вещества. Они обладают выраженным моющим и обеззараживающим эффектом. Особое внимание следует обращать на концентрацию рабочих растворов (с учётом содержания действующего вещества в имеющихся препаратах), их температуру и норму расхода.

Бактерицидные пены подразделяют на среднекратные (отношение объёма пены к таковому рабочего раствора дезинфектанта, пошедшего на пенообразование от 1 : 60 до 1 : 80), предназначенные для обработки различных поверхностей (пол, стены, потолки, оборудование), и высокократные (от 1 : 200 до 1 : 1000), используемые для обработки различных объектов путём заполнения их объёма.

Контроль качества дезинфекции

Качество дезинфекции контролируют в три этапа.

- Контроль подготовки объекта для дезинфекции. Проверяют степень очистки поверхностей, их увлажнённость, защиту электрооборудования и приборов, герметизацию помещений. Особое внимание обращают на состояние деревянных полов, наличие воды в кормушках, поилках, очистку территории. При этом необходимо учитывать, что при наличии органических загрязнений (навоз, помёт, остатки корма и др.) желаемый результат дезинфекции не будет достигнут. Во всех инструкциях и наставлениях режимы дезинфекции приводят в расчёте на обработку тщательно очищенных поверхностей.

- Выбор препаратов и контроль соблюдения установленных режимов дезинфекции. Следует учитывать, что катионные ПАВ избирательно активны в отношении кокковой микрофлоры и вирусов с липидной оболочкой, менее активны в отношении грамотрицательных микроорганизмов, не действуют на безоболочечные вирусы, микобактерии и споровые формы.

- Бактериологический контроль эффективности дезинфекции. Определяют наличие или отсутствие санитарно-показательных микроорганизмов в смывах или соскобах с поверхности, пробах почвы4.

На первых двух этапах контроль осуществляют ветеринарные специалисты, ответственные за проведение дезинфекции. Бактериологический контроль выполняют работники ветеринарных лабораторий, имеющие специальную подготовку.

При бактериологическом контроле, а также при бактериальных и некоторых вирусных инфекциях, возбудители которых отнесены к I группе устойчивости, качество профилактической дезинфекции устанавливают по наличию или отсутствию в смывах жизнеспособных клеток бактерий группы кишечной палочки (Escherichia, Citobacter, Enterobacter), при вирусных и кокковых инфекциях, вызванных микроорганизмами II группы устойчивости, — по наличию или отсутствию стафилококков (S. aureus, S. epidermidis, S. saprophitus). При туберкулёзе животных (млекопитающих и птиц) и паратуберкулёзном энтерите крупного рогатого скота (III группа устойчивости), качество текущей дезинфекции устанавливают по выделению стафилококков, а заключительной — по наличию или отсутствию микобактерий; при споровых инфекциях (IV группа устойчивости) — по выделению спорообразующих аэробов рода Bacillus.

При остро протекающих инфекционных болезнях невыясненной этиологии вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию выполняют в режимах, рекомендованных для IV группы возбудителей.

По устойчивости к химическим дезинфицирующим средствам кишечная палочка не уступает многим патогенным неспорообразующим и некокковым микроорганизмам или превосходит их. Если при дезинфекции будет уничтожена кишечная палочка, будут уничтожены и возбудители таких болезней, как бруцеллёз, сальмонеллёз, колибактериоз, рожа и др.

По наличию или отсутствию стафилококков контролируют качество текущей дезинфекции при вспышках аденовирусных инфекций, ящура, туляремии, бешенства, чумы всех видов животных, энтеровирусных инфекций, гриппа сельскохозяйственных животных и птицы, при различных микозах. Согласно режимам для второй группы устойчивости проводят дезинфекцию также при болезнях, вызываемых неклассифицированными вирусами.

Качество заключительной дезинфекции при сибирской язве, эмфизематозном карбункуле, брадзоте, злокачественном отёке, анаэробной дизентерии ягнят и поросят, эмфизематозном карбункуле, других споровых инфекциях, а также при экзотических инфекциях и кокцидиозе — по наличию или отсутствию спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus.

Заключение

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что только соблюдение всех этапов, предшествующих дезинфекции, контроль её качества будут эффективной мерой профилактики и ликвидации инфекционных болезней, помогут сохранить здоровье людей и повысить продуктивность сельскохозяйственных животных.

1 Council on Foreign Relations. Kelley L. The Global Governance of Emerging Zoonotic Diseases; 2023. URL: https://cfr.org/report/global-governance-emerging-zoonotic-diseases

2 Закон РФ 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями и дополнениями).

3 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов ветеринарного надзора. М.; 2002.

4 МУ «О порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики». M.; 1987. 67 с.

Список литературы

1. Jones K.E., Patel N.G., Levy M.A. et al. Global trends in emerging infectious diseases. Nature. 2008; 451(7181): 990–3. DOI: https://doi.org/10.1038/nature06536

2. Patil S.V., Ghatage A., Jadhav A.V. Zoonotic disease surveillance and control: safeguarding both animal and human populations. REDVET. 2024; 25(1): 452–63.

3. Завриев С.К., Игнатов А.Н. Потенциальные угрозы в сфере сельскохозяйственной и продовольственной безопасности. Мировая экономика и международные отношения. 2020; 64(7): 100–7. DOI: https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-7-100-107 EDN: https://elibrary.ru/iaepbm

4. Tong C., Hu H., Chen G. et al. Disinfectant resistance in bacteria: mechanisms, spread, and resolution strategies. Environ. Res. 2021; 195: 110897. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.110897

5. Gebreyohannes G., Nyerere A., Bii C., Sbhatu D.B. Challenges of intervention, treatment, and antibiotic resistance of biofilm-forming microorganisms. Heliyon. 2019; 5(8): e02192. DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02192

6. Fedorka-Cray P.J. Microorganisms and resistance to antibiotics, the ubiquity of antibiotic resistance by microorganisms. In: Encyclopedia of Meat Sciences (Second Edition). Elsevier; 2014: 412–6.

7. Asbell P.A., Sanfilippo Ch.M., DeCory H.H. Antibiotic resistance of bacterial pathogens isolated from the conjunctiva in the Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular micRoorganisms (ARMOR) surveillance study (2009–2021). Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2024; 108(1): 116069. DOI: https://doi.org/10.1016/j.diagmicrobio.2023.116069

8. Груздев К.Н., Чернов А.Н., Лысенко А.А. и др. Комплексный подход для обеспечения биологической безопасности животноводства. Ветеринария Кубани. 2017; (1): 4–6. EDN: https://elibrary.ru/zduian

9. Chen H. Animal disease control: challenges and perspectives. Engineering (Beijing). 2020; 6(1): 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eng.2019.11.011

10. Дорожкин В.И., Попов Н.И., Щербакова Г.Ш. Композиционные препараты на защите здоровья животных. Труды Федерального центра охраны здоровья животных. 2022; 18: 771–4. DOI: https://doi.org/10.29326/9785907612136_2022_18_771 EDN: https://elibrary.ru/gucoff

11. Палий А.П., Палий А.П., Родионова Е.А. Дезинфицирующие средства в системе противоэпизоотических мероприятий. Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2017; (2): 24–33. EDN: https://elibrary.ru/ytbbfj

12. Попов Н.И. Дезинфекция объектов ветеринарного надзора бактерицидными пенами: Автореф. дисс. ... д-ра вет. наук. М.; 2005.

13. Лукина Е.А., Телятникова Н.В. Ветеринарная дезинфекция и контроль качества дезинфекции. Молодежь и наука. 2019; (2): 84. EDN: https://elibrary.ru/ofpgbl

14. Попов П.А. Дезинфектанты на основе стабильных и метастабильных веществ и их применение в ветеринарии: Автореф. диcс. … д-ра вет. наук. М.; 2021.

15. Попов Н.И., Щербакова Г.Ш. Роль дезинфекции в профилактике и ликвидации инфекционных болезней животных. Ветеринария. 2022; (9): 57–66. DOI: https://doi.org/10.30896/0042-4846.2022.25.9.57-66 EDN: https://elibrary.ru/rlpwni

16. Попов Н.И., Попов П.А., Грузнов Д.В. и др. Дезинфекция объектов ветеринарного надзора. М.: Научная библиотека; 2024. DOI: https://doi.org/10.36871/978-5907823-18-1 EDN: https://elibrary.ru/fjlavh

17. Поляков А.А. Руководство по ветеринарной санитарии. М.; 1986.

18. Попов Н.И., Щербакова Г.Ш., Мичко С.А. и др. Оценка эффективности дезинфицирующего средства «Биолок» в производственных условиях. Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2021; (2): 145–51. DOI: https://doi.org/10.36871/vet.san.hyg.ecol.202102007 EDN: https://elibrary.ru/boyxjc

19. Попов Н.И., Мичко С.А., Алиева З.Е. и др. Оценка эффективности дезинфицирующего средства Форбицид. Российский журнал «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии». 2018; (2): 25–30. DOI: https://doi.org/10.25725/vet.san.hyg.ecol.201802004 EDN: https://elibrary.ru/votzrw

20. Кущ И.В., Удавлиев Д.И., Попов Н.И., Кабардиев С.Ш. Изучение дезинфицирующей активности препарата «Тектумдез» в производственных условиях. Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2023; (2): 154–60. DOI: https://doi.org/10.36871/vet.san.hyg.ecol.202302004 EDN: https://elibrary.ru/mbqfle

21. Сайпуллаев М.С., Койчуев А.У., Каспарова М.А. и др. Сравнительная дезинфекционная активность растворов препарата Пенокс-1 и Пенокс-2. Аграрная наука. 2022; (1): 11–4. DOI: https://doi.org/10.32634/0869-8155-2022-355-1-11-14 EDN: https://elibrary.ru/gidqpv

22. Попов Н.И., Щербакова Г.Ш., Дорожкин В.И., Жихарев Е.Е. Технология применения дезинфицирующего средства «Биолок» для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. М.; 2023. DOI: https://doi.org/10.36871/978-5-907672-50-5 EDN: https://elibrary.ru/zgbquu

Об авторах

Николай Иванович ПоповРоссия

Д-р вет. наук, профессор, зав. лаб. ветеринарной санитарии, зам. руководителя Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии — филиала ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН, Москва, Россия

е-mail: vniivshe@mail.ru dezlab@mail.ru

Гулизар Шахбановна Щербакова

Россия

Канд. биол. наук, в. н. с. лаб. ветеринарной санитарии Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии — филиал ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН, Москва, Россия

е-mail: vniivshe@mail.ru rabadanova2009@yandex.ru

https://orcid.org/

Рецензия

Для цитирования:

Попов Н.И., Щербакова Г.Ш. Дезинфекция как ключевой элемент профилактики и ликвидации инфекционных болезней животных. Дезинфектология. 2025;1(1):15-25. https://doi.org/10.47470/dez004. EDN: QQMFDV

For citation:

Popov N.I., Shcherbakova G.Sh. Disinfection as a Key Element in the Prevention and Elimination of Infectious Diseases of Animals. Disinfectology. 2025;1(1):15-25. (In Russ.) https://doi.org/10.47470/dez004. EDN: QQMFDV